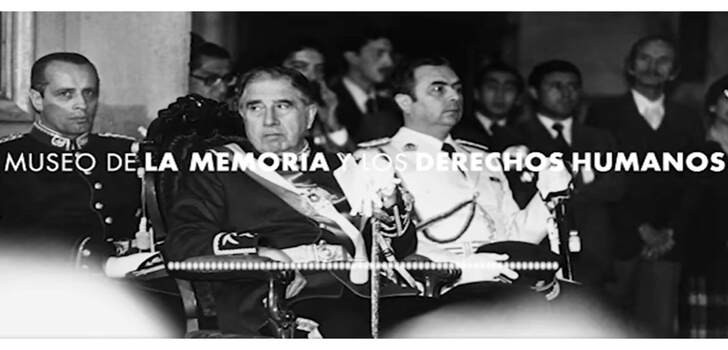

Fast fünfzig Jahre nachdem Pinochets Diktatur linke Texte verfolgt hatte, entdeckten Bibliothekare in Santiago auf dem Dachboden der Nationalbibliothek einen vergessenen Fund – Reden, Broschüren und verbotene Bücher aus der Zeit Allendes –, der die Geschichte von Verlegern, Lesern und Katalogisierern wieder aufleben ließ, die sich weigerten, die Kultur sterben zu lassen. Der Fund war zufällig, die Wendung könnte aus der Feder eines Romanautors stammen. Mitarbeiter der chilenischen Nationalbibliothek öffneten einen staubigen Dachboden und entdeckten Kisten mit Büchern und Broschüren, die mit der Regierung von Salvador Allende in Verbindung standen: sozialistische Texte, kommunistische Traktate und sogar Reden des Präsidenten, die nie in den Katalog aufgenommen worden waren. „Als wir die Bücher herausnahmen, stellten wir fest, dass sie aus der Zeit von Salvador Allende stammten”, erzählte der Bibliothekar Fernando Echeverría der Nachrichtenagentur EFE und fügte hinzu, dass es „ein Rätsel bleibt”, warum diese Reden nie katalogisiert wurden.

Dass sie überhaupt erhalten geblieben sind, erscheint verwunderlich. Nach dem Militärputsch vom 11. September 1973 durchsuchten Soldaten Verlage, Wohnungen und Bibliotheken. Bücher wurden in Innenhöfen verbrannt, Lieferungen beschlagnahmt und vernichtet, Kataloge nach „gefährlichen“ Titeln durchsucht. Einige Bibliothekare hatten jedoch ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt: Sie entfernten Karteikarten aus den Katalogen, damit „verbotene“ Werke unter Millionen von Bänden unsichtbar wurden, oder versteckten ganze Kisten auf Dachböden und in Lagerräumen, wo sie vor den Soldaten sicher waren. „Ein Buch zu besitzen war ein Akt des Widerstands”, erklärte der Forscher José Ignacio Fernández gegenüber EFE. Der Besitz selbst wurde als subversiv angesehen. Dieser Widerstand hallt heute in jeder staubbedeckten Rede und jedem Band wider, die versteckt auf ein sichereres Jahrhundert gewartet haben.

Quimantú und die Gefahr billiger Bücher

Die Wut der Junta richtete sich nicht nur gegen bestimmte Titel, sondern auch gegen deren Verbreitung. 1971 gründete die Regierung Allende den staatlichen Verlag Quimantú, der Taschenbücher zur Politik machte. Durch kostengünstigen Druck in großem Umfang machte Quimantú Romane und Essays für Arbeiter erschwinglich und verbreitete Literatur in Bussen, Küchen und Fabrikhallen. Sein Erfolg besiegelte sein Schicksal. Nach dem Putsch besetzten Soldaten die Fabrik, vernichteten Tausende von Exemplaren und verboten eine lange Liste von Autoren. „Das Buch war an sich nicht gefährlich, sondern nur in dem Kontext, in dem es beworben wurde“, erklärte die Historikerin Karen Donoso. Wenn ein Roman zum Preis einer Tasse Kaffee auf einer Fabrikbank landen konnte, dann wurde jeder Roman verdächtig.

In Bibliotheken glichen die Maßnahmen zum Schutz der Bücher Spionagetechniken. Katalogkarten wurden stillschweigend entfernt und versteckt. Inspektoren, die kamen, um „verbotene“ Titel zu verlangen, gingen oft mit leeren Händen wieder, weil die Bücher unauffindbar schienen. An der Universität von Chile gingen einige Sammlungen dennoch in Flammen auf. Aber anderswo überlebten die Bücher – versteckt in Schreibtischen, in Privathäusern oder, wie der Fund auf dem Dachboden beweist, über den Dachsparren der Nationalbibliothek selbst.

Redigieren im Schatten der Zensur

Nach der „Terrorphase” des Regimes mit Razzien und Verbrennungen verhärtete sich die Zensur zu einer bürokratischen Maschinerie. Von 1975 bis 1983 mussten alle Veröffentlichungen einer vorherigen Prüfung unterzogen werden. Viele Verlage schlossen, die Produktion brach ein. Aber einige Redakteure fanden kleine Freiräume. „Solange man der Diktatur in politischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht nicht widersprach, gab es einen gewissen Spielraum”, sagte Donoso gegenüber EFE. In diesen Spielraum schlüpfte APSI, ein Nachrichtenmagazin, das vom ehemaligen Quimantú-Redakteur Arturo Navarro ins Leben gerufen wurde. Als „international“ vermarktet, schmuggelte es Geschichten, die die Grenzen austesteten. „Wir wollten uns nicht unterwerfen und haben immer versucht, die Grenzen zu verschieben“, erinnert sich Navarro. „Trotz der Zensur kam man jedes Mal, wenn man sie herausforderte, ein kleines Stück weiter.“

Es war ein Spiel mit Witz und Nerven. Die Schlagzeilen hatten doppelte Bedeutungen – harmlos für die Zensoren, scharf für die Leser. Die Drucker lernten, bei drohenden Razzien Warnsignale zu geben. Die Buchhändler lagerten die „falschen“ Bücher hinter den „richtigen“ Regalen. Der Historiker Jaime Rosenblitt erklärte, dass es der Diktatur an der „intellektuellen Finesse“ mangelte, um die gesamte literarische Kultur Chiles zu zerstören. Die Unterdrückung hinterließ Spuren, konnte sie aber nicht auslöschen. Die Kultur blieb hartnäckig, pluralistisch und still rebellisch.

Was überlebt hat und worüber Chile noch immer diskutiert

Als 1990 die Demokratie zurückkehrte, stand die Literatur vor einer neuen Herausforderung: dem Markt. Eine Mehrwertsteuer von 19 % auf Bücher – eine der höchsten weltweit – machte das Lesen teuer. Befürworter kämpfen noch immer für eine Senkung dieser Steuer und argumentieren, dass ein Land, das einst stolz auf Romane zum Preis einer Busfahrt war, das Lesen nicht als Luxus behandeln sollte. Dennoch blüht die literarische Szene Chiles wieder auf. Kleine Verlage und Debütautoren drängen sich auf Buchmessen, junge Redakteure gründen Zeitschriften, Leser kehren auf öffentliche Plätze zurück, um zu stöbern und zu kaufen. „Trotz aller Schäden, die die Diktatur angerichtet hat, gab es immer wieder Beispiele für die Unterstützung von Büchern und Lesen“, erklärte Navarro. „Heute gibt es zahlreiche Messen, neue Projekte und junge Verlage.“ Diese Widerstandsfähigkeit ist Teil der DNA von Quimantú – die Überzeugung, dass Kultur ein Recht ist – und ehrt die Bibliothekare, die ihre Karriere und sogar ihre Freiheit riskierten, um das zu bewahren, was nicht offen gerettet werden konnte. Die Kisten auf dem Dachboden verbinden die Geschichte: den demokratischen Impuls, der Bücher verbreitete, die autoritäre Hand, die sie jagte, und den Einfallsreichtum, der sie im Verborgenen am Leben erhielt.

Chiles Dachboden erinnert sich. Er erinnert sich an den Arbeiter, der Bücher unter seinem Mantel nach Hause schmuggelte, an den Katalogisierer, der eine Karte aus seiner Schublade stahl, an den Herausgeber, der lernte, diagonal zu drucken. Wie Navarro betonte und dabei Neruda zitierte: „Wir haben nicht umsonst gesungen.“ Die Diktatur konnte Lagerhäuser anzünden, Autoren verbieten und Druckereien schließen. Aber sie konnte nicht vorhersagen, wo eine Gesellschaft das verstecken würde, was sie nicht vergessen wollte. Fast fünfzig Jahre später kommen diese vergessenen Kisten wieder ans Tageslicht – ein Beweis dafür, dass selbst in den dunkelsten Zeiten die Kultur Chiles sich dem Schweigen widersetzte.

© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von

© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von

Leider kein Kommentar vorhanden!