Die Entscheidung der USA, das venezolanische Cartel de los Soles als terroristische Organisation einzustufen, hat eine seit langem schwebende Anschuldigung zu einem Brennpunkt in der gesamten Hemisphäre gemacht. Da Ecuador und Paraguay sich schnell Washington anschlossen, lässt dieser Schritt zwei Jahrzehnte alte Vorwürfe über die Komplizenschaft des Militärs wieder aufleben, rückt Diktator Nicolás Maduro stärker ins Rampenlicht und verbindet das mutmaßliche Netzwerk mit den berüchtigtsten Banden der Hemisphäre.

Ein Name, geschrieben in „Sonnen“

Der Name geht auf die frühen 2000er Jahre zurück, als der Journalist und Stadtrat Mauro Marcano hochrangige Offiziere der venezolanischen Nationalgarde beschuldigte, den Drogenhandel zu steuern. Er nannte das Netzwerk „Cartel de los Soles“, eine deutliche Anspielung auf die goldenen Sonnen, die das Abzeichen der Generäle zieren. Wenige Tage bevor er seine Anschuldigungen offiziell vorbringen wollte, wurde Marcano im September 2004 ermordet. Sein Mord prägte den Namen sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch im Sicherheitsjargon der Region. Bis Mitte 2005 hatte sich der Begriff in den internationalen Medien verbreitet. Ein in Caracas ansässiger Diplomat sagte gegenüber The Miami Herald, die Gruppe ähnele „einer beträchtlichen Gruppe von Generälen der Armee und der Nationalgarde“. Im Laufe der Jahre brachten Ermittlungen das mutmaßliche Konsortium mit Drogenhändlern wie dem kolumbianischen Paramilitärchef Hermágoras González Polanco und Schmuggelkorridoren entlang der venezolanischen Grenzen in Verbindung. Als sich die Machtverhältnisse in Caracas verschoben und die Sanktionen zunahmen, wurde der Spitzname „Soles“ – teils Anschuldigung, teils Kurzform – für die Verschmelzung von organisierter Kriminalität und staatlichen Strukturen immer gebräuchlicher.

Ein neues Etikett, neue Instrumente

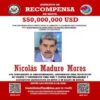

Am 25. Juli 2025 verwandelte Washington eine Anschuldigung in ein Gesetz und stufte das Cartel de los Soles als terroristische Organisation ein. In der Erklärung wurde es als „eine kriminelle Vereinigung mit Sitz in Venezuela unter der Führung von Nicolás Maduro Moros und anderen hochrangigen Beamten“ bezeichnet. Es wurde beschuldigt, der transnationalen Bande Tren de Aragua und dem mexikanischen Sinaloa-Kartell „materielle Unterstützung“ zu leisten. Die Auswirkungen sind weitreichend. Eine Terrorliste eröffnet den USA ein ganzes Arsenal an Instrumenten: Einfrieren von Vermögenswerten, Reiseverbote, strafrechtliche Haftung für materielle Unterstützung und die Möglichkeit, Finanzvermittler ins Visier zu nehmen, die bisher am Rande früherer Sanktionen operiert hatten. Innerhalb weniger Tage verdoppelte die USA die Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme Maduros führen, auf 50 Millionen Dollar. Die Botschaft war unmissverständlich: Druck an der Spitze, vervielfachtes Risiko entlang der gesamten Kette – Kuriere, Banker, Piloten, Mittelsmänner.

Ecuador, das mit einer eigenen Spirale kartellbedingter Gewalt zu kämpfen hat, folgte schnell mit einer eigenen Einstufung. Damit war „Soles“ nicht mehr nur eine bilaterale Fehde zwischen Caracas und Washington, sondern wurde zu einem regionalen Test für Willen, Kapazitäten und Ausrichtung. Leugnen, Trotz und die Geopolitik einer Bezeichnung Caracas lehnt wie erwartet die Existenz des Kartells rundweg ab. „Das Cartel de los Soles ist eine Erfindung“, erklärte Innen- und Justizminister Diosdado Cabello in einer Pressekonferenz am 7. August. Er verspottete die Hartnäckigkeit der Anschuldigungen: „In all dieser Zeit hatte es etwa 300 Bosse – jeder, der ihnen lästig ist, wird zum ‚Chef der Soles‘.“ Die Trotzhaltung des kriminellen Regimes richtet sich sowohl an die heimische Öffentlichkeit als auch an skeptische Verbündete im Ausland und stellt die Bezeichnung als Rechtsstreit dar, der mit der Rhetorik der Drogenbekämpfung verbrämt wird. Doch die Unterstützung außerhalb Washingtons – insbesondere die Ecuadors – deutet darauf hin, dass sich die Debatte verschoben hat.

Für US-Politiker vereint die Aufnahme der Soles in die Liste eine Vielzahl von Ermittlungen zu einer einzigen Erzählung: dass ein staatlich verbundenes Konsortium die destabilisierendsten Akteure der Hemisphäre unterstützt. Die Referenzpunkte sind aussagekräftig. Tren de Aragua, entstanden in venezolanischen Gefängnissen, verfolgt nun Migrantenkorridore in ganz Lateinamerika. Das Sinaloa-Kartell ist weltweit tätig, von Fentanyl-Labors bis hin zu europäischen Häfen. Kritiker der Einstufung warnen vor einer Übertreibung und argumentieren, dass sie die Gefahr birgt, komplexe Netzwerke zu stark zu vereinfachen und Caracas gegenüber künftigen Verhandlungen zu verhärten. Befürworter halten dem entgegen, dass das Ausmaß der Gewalt drastische Maßnahmen erfordert. So oder so verändert die Einstufung selbst die Kosten der Geschäftstätigkeit: Banken reduzieren Risiken, Versicherer ziehen sich zurück, Scheinfirmen verlieren ihre Deckung, Grenzbeamte erhalten mehr Einfluss, um tiefer zu graben, schneller zu beschlagnahmen und häufiger auszuliefern.

Die Konfrontation entfaltet sich nun an drei Fronten. An erster Stelle steht die Durchsetzung. Die Einstufungen sind nur dann von Bedeutung, wenn ihnen Fälle folgen, die die Unterstützer unter Druck setzen: Direktoren von Briefkastenfirmen in Drittländern, Hafenbeamte, die Containernummern weitergeben, Logistikmanager, die Siegel gegen Bargeld tauschen. Es ist mit Druck auf das Insiderproblem in maritimen Lieferketten und auf die geheimen Flugrouten zu rechnen, die das Landesinnere Venezuelas durchziehen. Zweitens geht es um den Aufbau von Koalitionen. Die Angleichung Ecuadors könnte die erste von mehreren sein. Wenn sich andere Regierungen – insbesondere Umschlagplätze und Finanzzentren – anschließen, wird die Liste an Schlagkraft gewinnen, sodass die „Soles” nicht mehr nur eine venezolanische Angelegenheit, sondern ein regionales Ziel sind. Drittens geht es um die Erzählung. Maduros Regierung wird versuchen, die Liste als Angriff auf den Staat selbst darzustellen, als Vorwand für imperiale Übergriffe. Washingtons Gegenargument wird nicht auf Podien, sondern auf Beweisen beruhen: Anklagen, die Geldflüsse nachzeichnen, Telefonaufzeichnungen, die Befehlsketten aufzeigen, Zeugenaussagen, die Schutzgelderpressungen bestätigen.

Der Ursprung der Geschichte verfolgt noch immer ihre Gegenwart. Ein ermordeter Journalist, der es wagte, von „Solen” zu sprechen, hinterließ einen Satz, der zu einer geopolitischen Bruchlinie wurde. Zwei Jahrzehnte später stehen kontinentale Interessen auf dem Spiel, die rechtlichen Instrumente sind schärfer, die Vorwürfe umfassender. Ob die Terror-Bezeichnung ein fest verankertes Ökosystem aufbricht oder es gegen Druck von außen härtet, wird von sorgfältigen Ermittlungen und langsamer Diplomatie abhängen. Vorerst sind die „Soles“ aus dem Flüsterton in die formelle Maschinerie der globalen Terrorismusbekämpfung getreten. Der Preis für Komplizenschaft – oder Leugnung – wird nicht mehr nur in Caracas festgelegt werden. Er wird in einer Hemisphäre berechnet werden, die nicht mehr bereit ist, so zu tun, als seien die Schatten harmlos.

© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von

© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von

Leider kein Kommentar vorhanden!