„Es ist an der Zeit, dass auch Afrika, dessen Söhne und Töchter in ihrer Freiheit beschnitten und in die Sklaverei verkauft wurden, eine Entschädigung erhält“, sagte Ghanas Präsident Nana Addo Akufo-Addo auf einer Konferenz über Wiedergutmachung, die diesen Monat in der ghanaischen Hauptstadt Accra stattfand. Akufo-Addos Forderung nach Entschädigung für die Millionen von Afrikanern, die in die Sklaverei verkauft wurden, und andere Ungerechtigkeiten aus der Kolonialzeit, die dem Kontinent auferlegt wurden, ist Teil eines wachsenden weltweiten Drucks für Wiedergutmachung. Auf der Wiedergutmachungskonferenz in Accra einigten sich die Delegierten darauf, einen globalen Fonds einzurichten, um die Sammlung von Entschädigungen zu zentralisieren. Die aus 55 Nationen bestehende Afrikanische Union (AU) und die aus 20 Nationen bestehende Karibische Gemeinschaft (CARICOM) haben sich zusammengeschlossen, um „eine einheitliche Front“ zu bilden, um historisches Unrecht wiedergutzumachen und die Zahlung von Entschädigungen zu garantieren, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der AU-Kommission Monique Nsanzabaganwa.

Afrika habe „die Hauptlast der Ungerechtigkeiten der Geschichte getragen und die Folgen einer Vergangenheit erlitten, die von Sklaverei, Kolonialisierung und Ausbeutung geprägt war. Wir müssen anerkennen, dass diese Ungerechtigkeiten langfristige Auswirkungen hatten, deren Folgen noch heute zu spüren sind. Die Forderung nach Entschädigung ist kein Versuch, die Geschichte umzuschreiben oder den Kreislauf der Viktimisierung fortzusetzen. Es ist ein Aufruf, die unbestreitbare Wahrheit anzuerkennen und das Unrecht zu korrigieren, das zu lange ungesühnt geblieben ist und bis heute nachwirkt“, fügte sie hinzu. Die Einzelheiten der Funktionsweise des globalen Fonds sind noch unklar.

Millionen von entführten Afrikanern

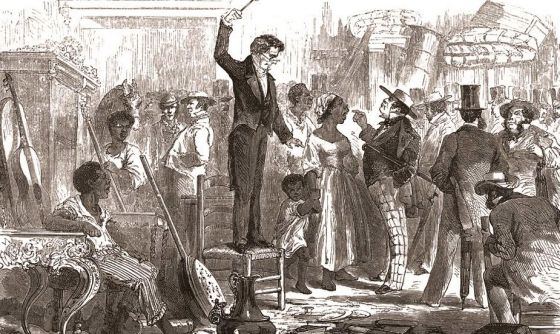

Mindestens 12,5 Millionen Afrikaner wurden zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert von europäischen Schiffen verschleppt und in die Sklaverei verkauft, manche Schätzungen gehen jedoch von 20 bis 30 Millionen aus. Diejenigen, die die brutale Reise überlebten, arbeiteten schließlich unter unmenschlichen Bedingungen in Amerika, vor allem in Brasilien und der Karibik, und sicherten ihren Besitzern riesige Gewinne. Der Sklavenhandel wurde von Großbritannien und Portugal dominiert, aber auch die Vereinigten Staaten, Holland, Spanien, Frankreich, Dänemark und Schweden waren stark daran beteiligt. Anna Hankings-Evans, eine auf internationales Wirtschaftsrecht spezialisierte deutsch-ghanaische Anwältin, sagte während der Konferenz gegenüber der Deutschen Welle, dass es „bereichernd“ sei, mit Nachkommen versklavter Afrikaner aus karibischen und amerikanischen Staaten bei der Suche nach Entschädigungen zusammenzuarbeiten. „Ich denke, es ist sehr wichtig, zusammenzukommen und von der Denkweise des anderen zu profitieren“, betonte sie. „Obwohl unsere Erfahrungen einzigartig sind, liegt unsere Kraft in der Einheit“.

Forderungen nach Reparationen

Anfang dieses Monats schaltete sich der südafrikanische Politiker Julius Malema nach dem Besuch des britischen Königs Charles III. in Kenia im Oktober in die Debatte ein. „Die Briten (…) müssen nicht kommen und einen Fuß hierher setzen, sie müssen Reparationen an die Kenianer zahlen“, betonte er. In Kenia sprach König Charles III. von „abscheulichen und nicht zu rechtfertigenden Gewalttaten“ unter britischer Herrschaft, ohne das Wort „Entschuldigung“ auszusprechen. In den sozialen Medien waren die Kenianer jedoch weniger an einer Entschuldigung als vielmehr an konkreten Wiedergutmachungsleistungen interessiert. Der niederländische König und die niederländische Königin wurden im Oktober während ihres Besuchs in Südafrika ebenfalls von Demonstranten der indigenen Khoi und San angegriffen. Als das Königspaar das historische Museum Slave Lodge in Kapstadt besuchte, in dessen Gebäude einst Sklaven der Niederländischen Ostindien-Kompanie untergebracht waren, rief eine Gruppe von Khoi- und San-Anführern Slogans über die niederländischen Kolonisatoren, die ihr angestammtes Land gestohlen hatten. Sie hielten Plakate hoch, auf denen zu lesen war: „Wir wollen Entschädigung“. Die niederländischen Kolonialherren in Südafrika eigneten sich das Land der Khoi und San an und unterwarfen viele indigene Südafrikaner der Sklaverei.

Entschädigung in Billionenhöhe

Viele Studien haben versucht, die Kosten des Sklavenhandels für Afrika zu schätzen. Der jüngste Bericht über Entschädigungen für die transatlantische Sklaverei in Amerika und der Karibik kam zu dem Schluss, dass die Sklavenhalterstaaten nach internationalem Recht astronomische Summen schulden. In dem als Battle Report bekannten Werk wird geschätzt, dass die weltweiten Kosten des Sklavenhandels 131 Billionen Dollar erreichen könnten, und zwar sowohl für die während der Sklaverei als auch für die nach ihrer Abschaffung entstandenen Schäden. Der Studie zufolge schulden die Vereinigten Staaten fast 27 Billionen Dollar, das Vereinigte Königreich 24 Billionen Dollar und Portugal fast 21 Billionen Dollar an Reparationen. Nach dieser Schätzung müsste Brasilien 4,4 Billionen Dollar zahlen. Dem Dokument zufolge ist Brasilien zwar das Land, das die meisten afrikanischen Sklaven aufgenommen hat (mehr als 3,1 Millionen), aber die Vereinigten Staaten sind das Land, in dem die meisten Menschen in die Sklaverei hineingeboren wurden (mehr als 7,5 Millionen). Auch die Vereinten Nationen (UN) haben vor kurzem einen Bericht vorgelegt, in dem sie konkrete Schritte zur Beseitigung der von Menschen afrikanischer Abstammung erlittenen Schäden aufzeigen. In dem Dokument wird eingeräumt, dass die Bewertung des wirtschaftlichen Schadens „aufgrund der langen Zeit, die verstrichen ist, und der Schwierigkeit, Täter und Opfer zu identifizieren, äußerst schwierig sein kann“. Es wird jedoch betont, dass „solche Schwierigkeiten nicht die Grundlage dafür sein können, die Existenz der zugrunde liegenden rechtlichen Verpflichtungen zu annullieren“.

Der Fall Namibia

Um zu veranschaulichen, wie politisch kompliziert Entschädigungszahlungen sein können, erkannte Deutschland im Jahr 2021 den Völkermord an den Herero und Nama während der deutschen Kolonialherrschaft im heutigen Namibia an und verpflichtete sich zur Zahlung von 1,9 Milliarden Dollar an die namibische Regierung. Die Gelder sollen über einen Zeitraum von 30 Jahren in Regionen ausgegeben werden, die von Nachkommen der Opfer des Völkermords an den Herero und Nama bewohnt werden. Deutschland wurde kritisiert, weil es nicht direkt mit den Völkern der Herero und Nama verhandelt hat. Die Erklärung, die gemeinsam mit der namibischen Regierung abgegeben wurde, enthielt auch nicht die Worte „Wiedergutmachung“ oder „Entschädigung“. Berlin führt weiter aus, dass es keine Rechtsgrundlage für individuelle oder kollektive Entschädigungsansprüche der Nachkommen von Völkern wie den Herero und Nama oder ihrer Verbände gegenüber der deutschen Regierung gibt.

Rechtsorganisationen, darunter das in Berlin ansässige Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte und Human Rights Watch, sind anderer Meinung. Sie machen geltend, dass Deutschland nach den Menschenrechtsgesetzen, wie dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, rechtliche Verpflichtungen hat. Für Monique Nsanzabaganwa von der AU sind Reparationen mehr als finanzielle Transaktionen. „Sie sind eine moralische und ethische Verpflichtung. Sie stehen für die Anerkennung vergangenen Unrechts und, was noch wichtiger ist, für den Willen zur Versöhnung.“

© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von

© 2009 – 2026 agência latinapress ist ein Angebot von

Leider kein Kommentar vorhanden!